茶多酚的“浴火重生”

09/29/2025 10:16:38

《普洱》杂志2024年8月刊“普洱熟茶健康系列谈——降血糖功能探析”文章中谈到熟茶富含的没食子酸能够抑制淀粉酶的活性。很多读者来电问到:“为什么熟茶没食子酸含量高?”要弄清楚这个问题,就必须了解普洱熟茶发酵的过程,必须了解茶多酚在熟茶发酵过程中的变化特点。我们知道茶多酚是茶叶的主要活性物质成分,普洱熟茶渥堆发酵一般要进行50天左右,且发酵温度持续维持在40℃以上,属于高温发酵,茶多酚在微生物及湿热的综合作用下发生变化,特别是酯型儿茶素含量极具降低。本期我们就来聊一聊茶多酚的“浴火重生”——熟茶发酵多酚的诞生,这也是我们首次正式提出熟茶发酵多酚的概念并系统进行阐述。

一、普洱熟茶的茶多酚去哪了?

国标规定普洱茶(生茶)茶多酚含量≥28%,普洱茶(熟茶)茶多酚含量≤15%。我们知道茶多酚又是茶叶主要的活性成分,大量研究也证实熟茶具有较好的辅助降脂、降糖及抗氧化的效果,那熟茶的茶多酚含量为什么这么低?茶多酚去哪了?

二、普洱熟茶多酚含量低的原因

(一)现代人工渥堆熟茶工艺是云南茶人根据大叶种茶的特性,结合云南的气候条件,同时也学习借鉴其他茶区后发酵的经验,多次试验探索,于1970年代初试制成功冷水渥堆固态发酵工艺。其工艺特点为自然接种,多轮次高温发酵。茶多酚在微生物及高温湿热等作用下发生氧化、甲基化、乙酰化反应,一部分分解或转化变成小分子多酚,如酯型儿茶素经酶解而产生大量没食子酸及其他一些简单儿茶素;一部分茶多酚可能氧化聚合成大分子团,如我们常常讲的茶褐素,就是大分子团。茶多酚就在这样长时间的高温环境中,在微生物酶的参与下发生一系列的生化反应,产生大量新物质,茶多酚经过高温发酵,可谓“浴火重生”。

(二)国标中茶多酚检测方法对于熟茶发酵多酚含量检测具有局限性。目前,茶多酚的检测方法常用酒石酸铁比色法和福林酚法。两种方法都是利用酚羟基的还原性,产生颜色反应,形成颜色络合物,茶多酚的量与呈色的深浅成正比,通过分光光度法测定络合物吸光度,从而确定多酚含量。由此可以看出酚羟基越多,测定茶多酚含量越高。熟茶发酵致使部分茶多酚的酚羟基被甲基化、氧化、乙酰化、聚合等转化,酚羟基数量是减少的,测定的茶多酚含量必然低。如茶黄素就是儿茶素氧化而成的二聚体,其酚羟基数量也大幅度减少,按照上述方法测定,茶多酚含量一定很低。所以,当前茶多酚总量的常用检测方法来检测熟茶的茶多酚含量,结果一定很低。

三、茶多酚的“浴火重生”——熟茶发酵多酚

(一)茶多酚

茶多酚是茶叶的主要化学成分。它含量高,占茶叶干物质总量的18-36%。其分布广,茶树植株各器官都有,但主要集中在嫩叶与芽。茶多酚对茶叶品质影响很大,同时茶多酚也是茶叶主要的活性成分,也是茶叶生物化学研究最广泛、最深入的一类物质。

茶叶中的多酚类物质大多属缩合单宁,绝大部分易溶于水。它是由黄烷醇类(儿茶素类)、花色素类(花白素和花青素)、花黄素类(黄酮及黄酮醇类)、缩酸及缩酚酸类组成。除缩酸及缩酚酸类以外,其他几类化合物由于都具有2-苯基苯并吡喃的基本结构,所以又可统称为类黄酮化合物。其中儿茶素类物质占茶多酚总量的70%-80%,占鲜叶干重的12%-24%,大量存在于茶树新梢中,其结构至少含三个基本环核A环、B环、C环。包括表儿茶素(EC),表没食子儿茶素(EGC),表儿茶素没食子酸酯(ECG),表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)。

(二)熟茶发酵多酚

熟茶检测结果茶多酚含量低,茶叶中含量丰富的茶多酚经过熟茶的发酵过程后,茶多酚发生了怎样的变化?产业从业者及科研工作者都在探究。

大量科学工作者做了大量研究,现已基本证实:茶多酚在高温高湿的渥堆环境条件以及微生物分泌的胞外酶的作用下,发生了一系列剧烈且复杂的变化。在后发酵过程中,微生物胞外酶提供了生化动力,微生物热及湿热提供了物化动力,茶多酚的电子获得足够能量,经分解、氧化、聚合、缩合、降解等电化学变化锤炼而“重生”为新的多酚类成分,茶多酚的组成和结构变得更丰富了,一部分变成了小分子多酚,一部分聚合成了大分子或大分子团。关于这些新生成的多酚类物质,学界、产业界目前尚无一个统一的名字。为便于研究和熟茶的推广,我们科研团队就将这些经过熟茶发酵后新生成的茶多酚,统称为“熟茶发酵多酚”。

四、熟茶发酵多酚的形成机理

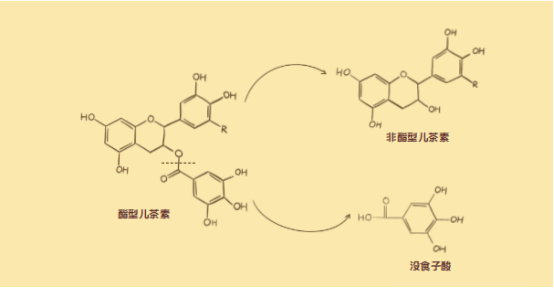

(一)茶多酚的生物降解

儿茶素中的酯型儿茶素,表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)和表儿茶素没食子酸酯(ECG),在微生物分泌的单宁酶作用下发生降解,降解为表没食子儿茶素(EGC)和表儿茶素(EC),以及没食子酸(GA)。此外,普洱茶中的消脂素(Strictinin)热降解成没食子酸和鞣花酸。表阿夫儿茶精-3-没食子酸酯在细菌的作用下水解产生没食子酸和(-)-表阿夫儿茶精。

在后发酵过程中, EGCG、ECG基本被完全转化,这使得 EGC、EC和GA的含量在发酵初期呈现含量增高趋势。随着发酵进行,EGC、EC和GA又继续变化形成新的物质。

熟茶没食子酸含量显著高于晒青毛茶,没食子酸是熟茶的特征性化学成分和重要生理活性成分之一。研究表明,没食子酸对α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶有良好的抑制效果,同时能调节能量代谢和脂肪细胞分化、促进葡萄糖吸收与利用、提高胰岛素敏感性,进而改善饮食导致的葡萄糖和脂质代谢紊乱。

(二)儿茶素与茶氨酸结合

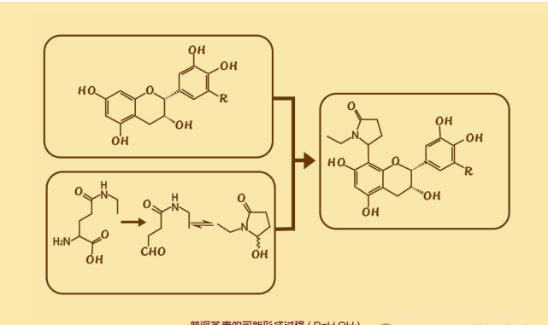

儿茶素与茶氨酸结合反应形成一类含氮多酚——普洱茶素(PuerinsⅠ-Ⅷ),这是熟茶一类标志性特征化合物。该类化合物未来可以作为普洱熟茶质量控制的标志性生化指标。

普洱茶素由儿茶素与茶氨酸环化加合而成。茶氨酸在微生物胞外酶的下,降解环化形成N-乙基-2-吡咯烷酮,然后与儿茶素的A环的C8位置上结合,生成普洱茶素。儿茶素或表儿茶素(R=H)与茶氨酸结合,分子量为401,共4个构型;没食子儿茶素或表没食子儿茶素(R=OH)与茶氨酸结合,分子量为417,共4个构型。因此,普洱茶素是8个成分的总称,构型不同其功效会有些差异。

普洱茶素的可能形成过程(R=H,OH)

普洱茶素Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ可以抑制肠道α-葡萄糖苷酶活性,改善血糖水平。通过降低血浆低密度脂蛋白、抑制细胞粘附和泡沫细胞形成等,多途径改善高脂高糖饮食小鼠的糖脂代谢紊乱及动脉动脉粥样硬化。

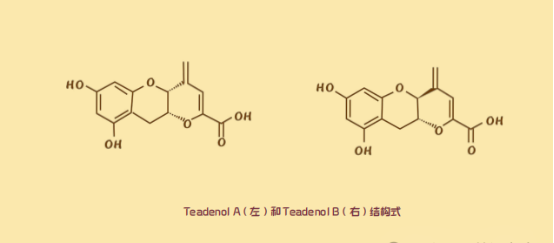

(三)儿茶素B环的氧化裂解重组

茶多酚很易被氧化,特别在多酚氧化酶存在时,酚羟基通过离解生成氧负离子,甚至苯环也会开裂而被氧化。酯型儿茶素,表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)和没食子儿茶素没食子酸酯(GCG),在微生物胞外酶和湿热的作用下,B环被氧化裂解后重新结合产生8-环裂变内酯化合物Teadenol A和Teadenol B。

Teadenol A 具有促进脂联素和胰高血糖素样肽-1(GLP-1)分泌,以及抑制蛋白酪氨酸磷酸酶1B(PTP1B)表达作用,从而改善胰岛素抵抗及脂肪代谢,具有降低血糖水平和减肥的可能性。此外,Teadenols还能通过抑制黑色素细胞的活性和黑色素的合成起到美白功效。

(四)茶多酚的甲基化及酰化

甲基化也是普洱茶后发酵过程中多酚类成分生物转化的一个重要方式。甲基化茶多酚对普洱茶的风味品质和生物活性产生了重要影响。

在微生物和热降解双重作用下,通过GA的甲基化修饰形成的酚性甲氧基成分,如1,2,3-三甲氧基苯、1,2-二甲氧基苯、3,4-二甲氧基甲苯、1,2,4-三甲氧基苯等,这些甲基化成分是普洱茶“陈香”的关键致香成分之一。

儿茶素酰化也是重要修饰途径,从普洱熟茶中发现4个新的羧基和羧甲基取代儿茶素成分,即8-羧甲基-(+)-儿茶素、 8-羧甲基-(+)-儿茶素甲酯、6-羧甲基-(+)-儿茶素以及6-羧基-(-)-没食子儿茶素。

(五)茶多酚的糖基化

普洱熟茶中大量的多酚类糖苷化合物逐渐被发现,如山柰酚-3-O-β-D-葡萄糖苷、山柰酚-3-O-β-D-芸香糖苷、牡荆素-4’’-O-β-D-葡萄糖苷、槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖苷等。

(六)茶多酚的氧化聚合

大量研究结果表明,在微生物的胞外多酚氧化酶和过氧化物酶作用下,茶多酚发生氧化缩合形成茶褐素。茶褐素是一种大分子聚合物,其结构多样,目前尚未提出准确的化学结构及其聚合方式,仅研究证实茶褐素由多酚、多糖、蛋白质、脂类等组成。

茶褐素在普洱熟茶中含量在10%-14%之间,是重要的活性成分。研究表明,茶褐素能改善肠道菌群紊乱,促进益生菌生长,抑制有害菌。茶褐素还能抑制α-葡萄糖苷酶,降低胰岛素抵抗,促进胆固醇的转化,改善糖脂代谢,预防代谢综合征等活性。

现在已经有很多专家学者关注并研究熟茶发酵多酚。随着研究的深入,熟茶发酵多酚的健康价值也会得到更为全面的揭示。